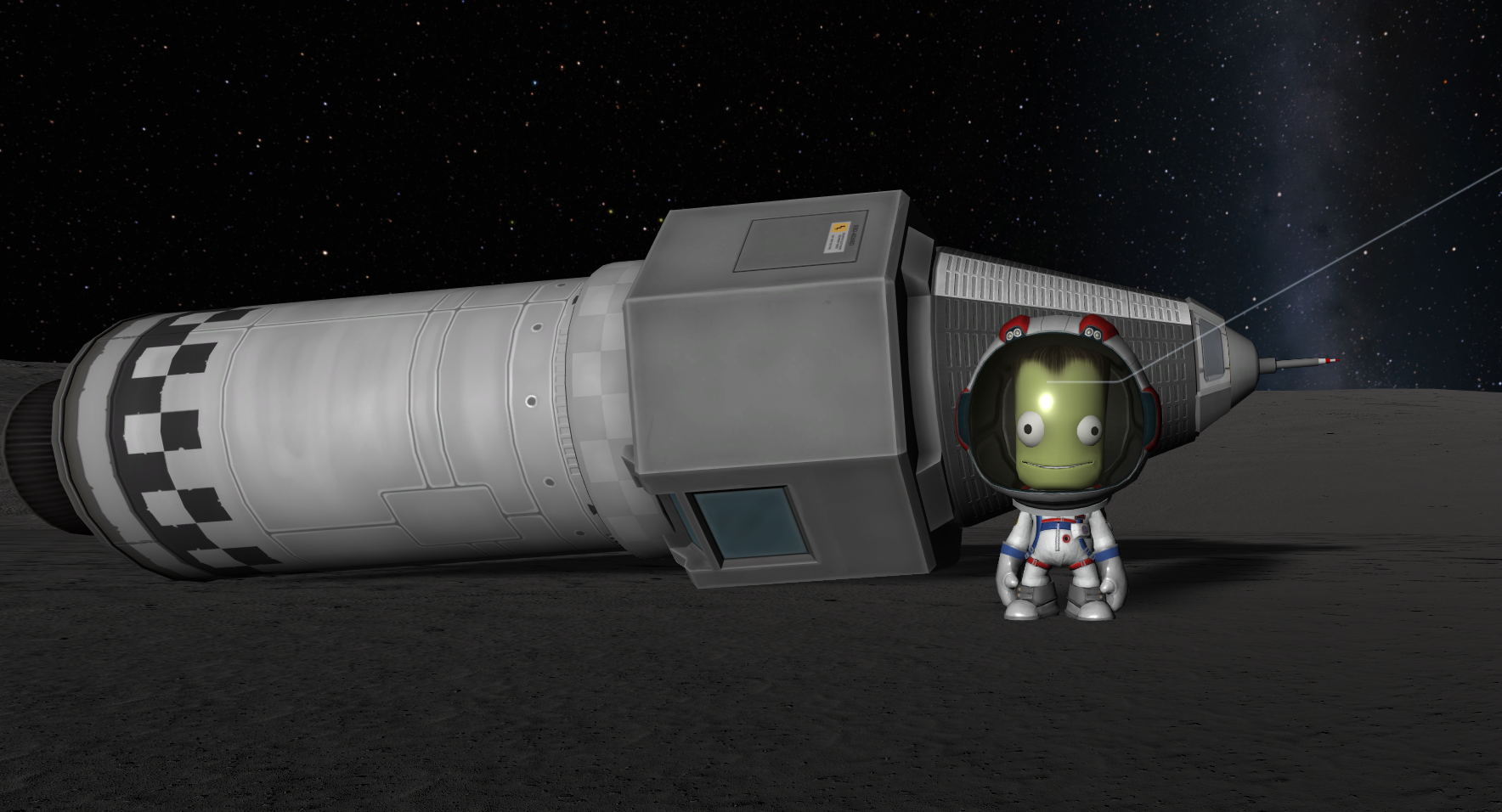

初めてのムン(月)着陸を失敗している図

皆さん宇宙は好きですか? 僕は好きです。史実系も、SFも好きです。 宇宙ロケットによる移動って具体的に想像したことありますか?僕はなかった。

Kerbal Space Program とは

ロケットを研究、設計して、宇宙探査を進めるゲーム。 資金や人材を管理しつつ、ミッションをこなしていく。最初は固体燃料ロケットによる母星周回を目指す。研究を進めて、後々は別の天体を目指す。

アップした動画

一応ここまでのチャレンジを動画にしたりしています。

ロケットビジネス 周回軌道旅行編 - Kerbal Space Program

ムンへの飛行テスト - Kerbal Space Program

ムン着陸と帰還チャレンジ(2名) - Kerbal Space Program

驚いたこと

軽い気持ちでこのゲームを購入して初めて見たのだが、驚いたことが何点かあった。どれも自分が今までいかにテキトウに宇宙での移動について考えていたことに由来する。ほんと物理の授業とか、こう想像しながら受けていたら、何倍も面白かったことだろう。

周回軌道の向き

ロケットは発射台に設置していると、当然最初はまっすぐ立っているわけだ。打ち上げると基本的にはまっすぐ飛ぶわけだ。最初は何も考えず真上に打ち上げるだろう。なんかそれで母星の周回軌道に入れる、、わけはないのだ。 ロケットは地上に設置されているときは、地球の自転の系に乗っているのだ。真上に打ち上げると、その系の状態で上に上がる。つまり宇宙視点で見ると、自転方向にも移動していることになる。 周回軌道に乗るには回る必要があるが、そういう系から飛び立つのであるから、宇宙に出たら自転方向に加速し、周回するのが自然なのが体感できるだろう。

現在の軌道を維持しながら速度を変える

ちょうどよい周回軌道に乗れたとしよう。きれいな円だ。 その状態で進行方向に加速するとどうなるか。円が大きくなり縦長楕円になる。 次に、減速(進行方向の逆加速)をするとどうなるか。円が小さくなり横長楕円になる。 新円を描く場合は、速度によって半径が変わるのだ。同じサイズの新円の軌道を描いている2物体が接近しようと加減速すると、同じ軌道からはずれることになる。

宇宙速度

母星の衛星軌道から脱するには、母星との相対速度が一定以上になる必要がある。それを超えると、母星から脱して、母星と同じ惑星軌道をとることができる。惑星間の移動は、その状態から加減速することによって、内外側に移動することになるだろう。(まだやっていない)。 ただ衛星など比較的近隣の場合、母星の軌道に乗りながら加速して軌道を広げ、衛星にタッチすることができる。衛星に近づいたら減速し、衛星の衛星軌道のせるのである。 必要なエネルギー量を考えると、惑星間移動は大変なことだし、さらにインターステラーの旅などは、大変なことだと感じることができる。

衛星の着陸

アポロ11号は有名だが、大気のない天体にはどうやって着陸すればいいのか、あまり考えたことがなかった。ドキュメンタリーや、映画「ファーストマン」などを観ることでイメージをつかんだつもりだったが、まだ少し足りていなかった。 衛星軌道に乗った後、着陸するにはどうするのか。とりあえず逆加速することである。そうすると軌道が小さくなり、衛星との衝突軌道になる。そのまま放置していると、衛星に落下してしまうことになる。 落下しないために何をするべきかというと、当然減速である。どういう方向に減速するのか?衛星に向けるのか?実は基本的には進行方向とは反対の逆加速を常にすることになる。逆加速方向は速度があるときは真横、落ちてくると下へと変化する。そしてその速度が限りなく小さくなった時に何が起きるだろうか。そう、衛星と相対速度があった状態になる。地球での打ち上げ直後と同じような状態だ。そうなればあとは真下にゆっくり降りることになるのだ。

おすすめ

このゲームをやることで、SF作品を読んでいるときにも、宇宙船の描写などで、納得感が得られてより楽しめたりしてとても楽しいのでお勧めします。セールの時などにぜひ買ってみてください。重力加速度とは何なのか、地球にへばりついている人類が宇宙の一般的な法則を理解するのになぜ時間がかかったのか、などを体感することができると思います。